「人間関係がつらい」「夜勤明けで心も体もボロボロ……」。それでも「お世話になった職場に迷惑はかけられない」と責任感だけで踏ん張っていると、気力も健康もすり減ってしまいます。

悩みを抱え込んだまま続ける看護は、あなた自身だけでなく患者さんにもベストとは言えません。ここで立ち止まり、自分を大切にする選択肢をじっくり検討してみませんか。

この記事を読み進めれば、退職を切り出す最適な時期や円滑に退職を進める方法まで丸わかり。

- 看護師の退職を考えるべき「限界サイン」とタイミング

- 看護師の円満退職マニュアル

- ボーナスや失業保険について

- セカンドキャリア図鑑

責任感ゆえに後回しにしていた「自分の未来」を、今日から具体的に描きはじめましょう。その一歩が、笑顔で看護を続けるための新しいスタートラインになります。

私は辞めてもいい?看護師の退職を考えるべき「限界サイン」とタイミング

連日の残業や夜勤で「つらくても仕事だから仕方ない」と自分を奮い立たせていませんか。

限界を見極めるポイントは、症状の頻度と回復までの時間です。休日を挟んでも倦怠感が抜けない、夜勤明けのミスが増える、プライベートの時間まで患者の声が頭から離れない……。このような状態が続くなら、退職を含めた働き方の再設計を真剣に考える時期と言えるでしょう。

あなたの心と体は大丈夫?後悔しないための「辞めどき」判断チェック

「もう限界かもしれない」と感じても、具体的に何を基準に判断すればよいのかは難しいものです。厚生労働省が公開しているセルフチェック「5分でできる職場のストレスセルフチェック」では、わずか5分ほどで職場ストレスの現状を数値化できます。

- STEP1 仕事について(全17問)

(例)非常にたくさんの仕事をしなければならない

(例)からだを大変よく使う仕事だ - STEP2 最近1ヵ月の状態について(全29問)

(例)内心腹立たしい

(例)よく眠れない - STEP3 周りの方々について(全9問)

(例)職場の上司や同僚などとどれくらい気軽に話ができるか?

(例)職場の上司や同僚などはどれくらい頼りになるか? - STEP4 満足度について(全2問)

仕事・家庭への満足度

参照:5分でできる職場のストレスセルフチェック|こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト

「もう少し頑張れそうか」「このままでは危ないか」を客観的に把握し、無理を重ねる前に次の一手を打ちましょう。未来の自分が「早めに決断してよかった」と胸を張れるよう、まずは今日の状態を丁寧に見つめてみてください。

看護師の退職理由、本当の1位は?みんなが辞めるリアルな理由

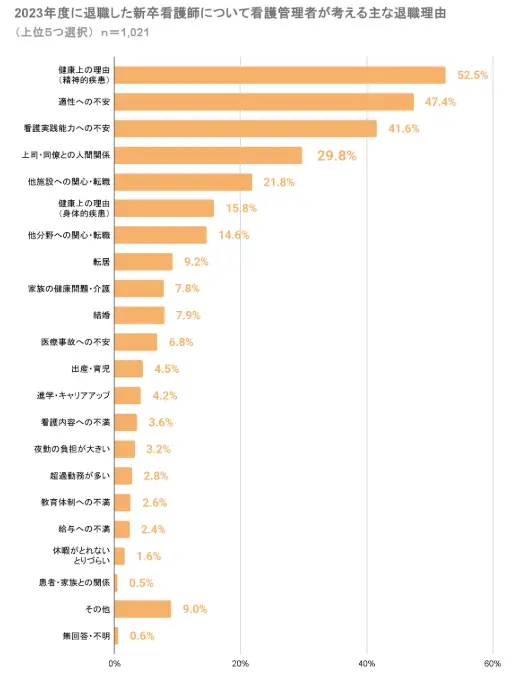

「自分だけが弱いのかもしれない」と肩を落とす夜が続いても、統計はあなたの悩みが決して孤独ではないことを示しています。日本看護協会が発表した調査によると、新卒看護師の退職理由として考えられる要素として、「精神的疾患」(52.5%)が第1位となりました。

こうした客観的データは、「辞めたい」と感じる苦しさを正当化してくれる心強い後ろ盾です。

「人手不足の職場を見捨てるのは申し訳ない」と自責してしまうときは、このデータを思い出してください。限界を迎える前に新しい一歩を踏み出す判断は、わがままではなく、医療現場の質と自分自身の健康を守るために不可欠な選択なのです。

看護師の円満退職マニュアル|切り出し方から手続きまで

「退職します」と口にする瞬間は、どんなベテランでも緊張するものです。けれども、あらかじめ正しい順序とマナーを押さえておけば、職場に迷惑をかけず、自分の心もすり減らさずに次のステージへ進めます。

ここでは、退職の申し出から書類作成、最終勤務日までの流れを3つのステップに分け、トラブルなく円満に去るための実践的な手順を詳しく解説していきます。

STEP1. 退職の意思を伝える「伝え方」の教科書

退職の第一歩は、直属の師長(看護師長)へ口頭で意思を伝えることです。法律上は、期間の定めのない雇用であれば2週間前に申し出ても退職できると民法第627条(*)に定められていますが、引き継ぎやシフト調整を考えると1~2か月前に伝えるのが現実的です。

(*参照:厚生労働省:労働政策審議会労働条件分科会 第49回資料)

アポイントは、夜勤明けの疲労が少ない日勤帯や師長の業務が落ち着く時間帯を選び、「お話ししたいことがございます。10分ほどお時間をいただけませんか」と事前に依頼しましょう。面談当日は、結論→理由→感謝の順に伝えると、相手も納得しやすくなります。

たとえば、

「いつもご指導いただきありがとうございます。大変心苦しいのですが、◯月末をもって退職したいと考えております。体力面で限界を感じており、患者さまに最善を尽くせなくなる前に身を引く決断をいたしました。これまでのご配慮に深く感謝しております。」

とシンプルに述べれば、角が立ちにくいです。勤務中に長話が難しければ、上記の内容を簡潔にまとめたメールで「詳しくは直接お伝えしたい」と送っておくとスムーズです。

申し出の時点で退職日や引き継ぎ方法を固めておく必要はありません。「詳細はご相談させてください」と添えれば、話し合いの余地を残しつつ意思の固さを示せます。伝え終えた後は、師長が部長や人事に報告しやすいよう、口頭で話したポイントをメモにまとめて共有すると、組織内の調整が円滑に進み、結果的にあなた自身の負担も減らせます。

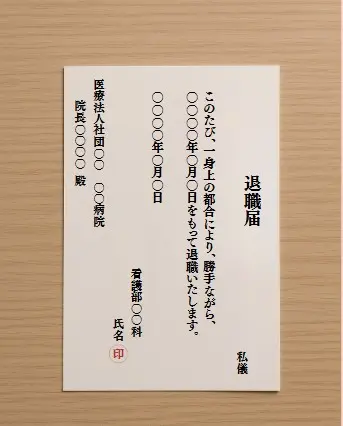

STEP2. 退職願・退職届の正しい書き方と提出マナー

退職の手続きをスムーズに進める第一歩は、書類を「形式どおり」に整えることです。

退職願・退職届はいずれも白無地の長形4号封筒に縦書きで入れるのが一般的な慣習とされていますが、これは法律で決められているわけではなく、社内規程や医療法人のルールが優先する点に注意しましょう。

提出先は原則として直属の師長ですが、病院によっては総務課へ直接提出を求めるケースもあるため、面談時に確認してから封をするのが安全です。

提出のタイミングは、面談で退職日が概ね確定した後がベスト。封筒を手渡ししながら「本日付で正式に提出いたします。ご確認をお願いいたします」とひと言添えると、礼儀正しくも意思の固さを示せます。コピーを取り、自宅に保管しておくと後日のトラブル防止になるため忘れずに行いましょう。

STEP3. やることリストで抜かりなく!退職日までの手続き完全ガイド

退職日が決まったら、手続きは「もれなく・早めに」が鉄則です。

まず、人事と退職日を書面で確定し、健康保険証やロッカーキーなど貸与物の返却日をすり合わせます。

離職票と源泉徴収票は失業給付や確定申告に欠かせません。人事課が多忙でも、労働基準法で定められた書類交付の義務を根拠に、メールで発行予定日を確認しておくと安心です。

年次有給休暇は法律で認められた権利なので、「残日数を確認のうえ取得予定表を提出します」と事務的に伝えれば、心理的なハードルを下げつつ全日消化を目指せます。

引き継ぎ資料は、業務フローと緊急連絡先を中心に簡潔にまとめ、電子データと紙の両方で共有すると感謝されやすいでしょう。

- 【退職チェックリスト】

- □ 退職日を人事と書面で確定

□ 年次有給休暇の残日数を確認し取得申請

□ 引き継ぎ資料を作成し共有フォルダへ保存

□ 健康保険証・ロッカーキーなど貸与物を返却

□ 離職票・源泉徴収票の発行方法と受領日を確認

上記をカレンダーに落とし込み、完了ごとにチェックを入れていけば、焦らず円満に最終日を迎えられます。

損しないためのお金の話|ボーナスや失業保険について

退職後の生活設計を左右するのは、手続きのスピードだけではありません。

賞与を満額受け取ってから辞めるか、失業保険の支給開始をどこまで前倒しできるか――この二つを押さえるかどうかで、退職後の手取り額に数十万円の差が生まれることもあります。

ここでは、賞与の「もらい逃し」を防ぐスケジュールと、最新の雇用保険制度を踏まえた受給条件と申請手順を解説します。

ボーナスをもらって賢く辞めるためのスケジュール

賞与は法律上の義務ではなく、「◯月◯日時点で在籍していること」など会社ごとに就業規則で支給条件が決まっています。

多くの病院では夏(6〜7月)と冬(12月)に支給されるため、退職日を“支給基準日”の翌月末以降に設定するのが王道です。たとえば7月10日に支給される夏季賞与を狙うなら、退職願を5月下旬に提出し、「7月末付で退職したい」と伝えましょう。

もし「退職者には減額」といった特例があれば、就業規則の該当条文を見せてもらい、必要に応じて「支給額の算定根拠」を書面で残しておくと安心です。

退職を切り出すタイミングと次の職場への入職日をうまく調整すれば、賞与で蓄えを確保した上でスムーズにキャリアチェンジできます。

失業給付金はいつから、いくらもらえる?申請手順と受給条件のすべて

退職を決めたあと、生活費をどう確保するかは切実なテーマです。雇用保険(失業保険)の基本手当は「いつから受け取れるのか」「どのくらい受け取れるのか」を押さえれば、不安をかなり減らせます。

| 項目 | 自己都合退職 (一般) |

特定理由離職者* (育児・介護・等) |

|---|---|---|

| 受給開始まで | ハローワーク手続き後に待期7日間+給付制限1~3か月 受給期間:退職日翌日から1年間 |

ハローワーク手続き後に待期7日間+給付制限1か月 受給期間:1年+最長3年延長可 |

| 受給資格 | 退職日前2年間に雇用保険加入12か月以上(賃金支払い基礎日数11日以上/月) | 退職日前1年間に雇用保険加入6か月以上 |

| 基本手当日額 | 退職直前6か月の賃金日額(6か月分を180で割って算出したもの)の50〜80% | 同左 |

| 標準的な受給日数 | 勤続10年未満:90日 10〜20年:120日20年以上:150日 |

勤続1年未満:90日 1~5年:90~180日 5~10年:120~240日 10~20年:180~270日 20年以上:240~330日 |

*特定理由離職者=育児との両立困難、配偶者の転勤同行など厚生労働省が定めるやむを得ない事情で退職した人

参照:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます|厚生労働省

申請は退職翌日から可能ですが、離職票が手元にないと受理されません。発行が遅れると給付開始も後ろ倒しになるため、退職願提出時に人事へ「離職票は退職後10日以内に郵送をお願いします」と書面で依頼しておくと安心です。

初回認定日は原則4週間後で、そこから1週間ほどで最初の振込が行われます。待期期間中にアルバイトをすると不支給になる場合があるため、就活費用などが必要な場合は、立替えできる貯蓄を確保しておくと無理なく乗り切れるでしょう。

「看護師、辞めてよかった!」心が晴れるセカンドキャリア図鑑

白衣を脱いだ瞬間、ぽっかり空いた未来を思い描くのは少し怖いものです。しかし、病棟を離れても看護師として培った観察力やコミュニケーション力は色あせません。医療現場以外にも、チームを支え、命に寄り添う経験を求める場所は数え切れないほどあります。

ここでは、「転職でこんなはずじゃなかった」と後悔しないための職場選びの視点と、看護師の経験を伸びやかに活かせる資格を紹介します。自分の強みと理想の働き方を重ね合わせながら、「辞めてよかった」と胸を張れる第二章を描いてみませんか。

「聞いてた話と違う…」転職で失敗しないための職場見極めポイント

まず確認したいのが看護配置と残業時間です。面接で「直近3か月の看護配置」と「平均残業時間」を具体的な数字で聞き、求人票と食い違いがないかをメモに残しておきましょう。

次に定着率と育成体制。面接官が答えに詰まったり、3年以内に辞める人の割合を開示しない場合は要注意です。

最後に夜勤体制と休暇取得率。夜勤看護師が2人か3人かで負荷は劇的に変わりますし、年休取得率は働きやすさのリアルなバロメーターです。

こうした“定量情報”を持ち帰り、入職後に譲れない条件を明文化しておくと、内定受諾の判断がぶれません。「聞いていた話と違う…」を防ぐカギは、好印象よりも具体的な事実を集めることに尽きます。

看護師の経験を活かせる!おすすめの資格一覧

「まったく未知の世界に飛び込む」と身構える必要はありません。

病棟で鍛えた観察眼や共感力を、新しい学びに重ね合わせれば、再スタートの壁は思いのほか低くなります。保健師や助産師、専門・認定看護師などは、これまで積み上げてきた臨床スキルを「足し算」しながら、より深い専門性へ踏み出せる選択肢です。

| 保健師 | 地域包括支援センターや企業の産業保健職で需要拡大中。看護師免許+所定カリキュラム履修で受験資格を取得できるため、学習コストが読みやすい。 |

|---|---|

| 助産師 | 少子化でもハイリスク妊産婦ケアや母乳外来のニーズはむしろ高まり、専門医院だけでなく保健指導や行政相談窓口でも活躍できる。 |

| 認定看護師 専門看護師 |

がん化学療法看護や感染管理など分野別に選べる。 |

| 医療通訳 | 訪日・在留外国人の増加で引き合い急増。語学力+医療知識を証明できるため、観光医療や国際外来で重宝される。 |

参照:job tag

どの資格を選ぶか迷ったら、まず「現場で患者さんと向き合い続けたいのか、それともデスクワーク中心で行きたいのか」を自問してみましょう。次に、生活リズムに直結する勤務時間帯、最後に学費と将来の収入バランスを照らし合わせると、優先順位が自然と定まります。

忘れてはいけないのは、資格取得はゴールではなく「理想の働き方」へ続く通行手形だということ。この一枚でどんな扉が開くのかを思い描きながら勉強計画を立てれば、退職という選択は後ろ向きな決断ではなく、新しい専門性を携えて走り出すスタートダッシュに変わります。

看護師の退職に関するFAQ(よくある質問)

Q. 強い引き止めにあったら、どう断ればいいですか?

「人手不足だから今は辞めないで」と迫られても、退職の権利は民法第627条で守られています。伝えるときは感謝と結論を簡潔に伝え、引き止め理由には事実と決意で応じましょう。

必要以上に理由を深掘りされる場合は「個人的な事情のため詳細は差し控えます」と線を引き、早めに書面を提出して交渉の余地を残さないことがポイントです。

Q. 退職後、ブランク期間ができてしまっても大丈夫?

看護師の再就業支援研修や潜在看護師向けの復職プログラムが各自治体で整備されつつあり、ブランクが数年あっても再スタートは十分可能です。

復帰面接では「離れていた期間に何を学び、どのように現場へ活かすか」を具体的に語れると評価が上がります。復職直後は時短勤務や夜勤免除の制度を活用し、徐々に感覚を取り戻す働き方を選べば、体力面の不安も最小限に抑えられます。

Q. 退職することは、同僚にはいつ、どのように伝えるべきですか?

直属の師長へ正式に退職日が認められたら、おおむね1〜2か月前を目安に同じチームの仲間へ口頭で伝えると、引き継ぎ準備に十分な余裕が生まれます。忙しい勤務中ではなく、終業後や休憩室で落ち着いて話せるタイミングを選び、まず感謝の言葉を添えて結論を示すとよいでしょう。

たとえば「〇月末で退職することになりました。これまで支えていただき本当にありがとうございました」と切り出し、その後で「担当患者さんの情報は早めに共有しますね」と具体的な協力姿勢を示すと不安を与えにくくなります。病棟全体への共有は師長と相談し、カンファレンスや掲示で周知してもらえれば、伝え漏れを防ぎながら私的な説明時間も節約できます。

Q. 「夜勤がつらい」という理由は、正直に伝えてもいいですか?

夜勤負担は離職理由の上位に挙げられ、健康被害リスクも医学的に裏づけられています。日本看護協会の調査でも「夜勤疲労を主因に退職を考えた」と答えた看護師は約3%おり、決して珍しい悩みではありません。

参照:「2024年病院看護実態調査」 結果新卒看護職員の離職率は2年ぶりに10%台から8%台へ改善 約4割の病院で多様な働き方を導入

正直に伝える場合は、感情論に終始せず「不規則勤務で睡眠障害が続き、医師から改善を勧められた」など客観的事実を交えて話すと、単なるわがままではなく健康に関わる問題だと理解してもらいやすくなります。

診断書を添えると説得力が増し、配置転換の提案を受けた際も「夜勤免除で改善が見込めるか」を冷静に検討できます。夜勤が辛いと感じること自体は自然な反応です。遠慮せず、事実と体調を根拠に退職理由として示してかまいません。

まとめ:あなたの決断は、新しい未来への第一歩

退職を選ぶことは、決して後ろ向きな逃避ではありません。

夜勤で乱れた体内時計、言葉にできない人間関係のストレス、常に命を預かる重圧――そのすべてに真正面から向き合い続けたあなたが、自分自身を守るために下す「戦略的な選択」です。

今日ここまで読み進めたあなたは、すでに未来への扉に手をかけています。迷いが生まれたときは、この記事を読み返し、手順と権利を確認してみてください。自分を大切にする決断が、患者さんにも家族にも、そして何よりあなた自身にとって最良の選択となるよう、背中を押しています。